こんにちは、岡畑興産のすねやです。

今回は靴の製造工程について深掘りしていきます。

毎日履いてる靴が、どうやって作られるか気になったことありませんか?

靴ができるまでには職人さんや技術者たちの工夫が詰まっています。

靴の世界は奥深く、知れば知るほど楽しいものです。

靴作りのプロセスや製法を知ることで、自分にぴったりの靴を選ぶヒントにもなりますよ。

靴ができるまでの製造工程を詳しく解説!

まずは、靴が完成するまでの旅、製造工程を解説していきます。

靴が出来上がるまでには、多くの作業とこだわりが詰まっています。

製造工程は靴の種類や製法によっても異なりますが、ここでは一般的な靴の製造工程をわかりやすくご紹介します。

靴作りの工程

靴作りには多くの工程があり、一つひとつの作業が靴の完成度を左右します。

ほんの少しのズレが履き心地に大きく影響するため、細部へのこだわりが、「良い靴」と「普通の靴」の違いを生み出します。

1. 木型(ラスト)作り

靴作りの第一歩は「木型」の製造です。

この木型は、靴の形やサイズ、履き心地を左右する重要な基準になります。

職人は、使用する靴の種類(革靴、スニーカーなど)に応じて木型を設計し、正確に作り上げます。

木型(ラスト)の種類については、「靴の木型にはどんな種類がある?寸法の特徴もご紹介」でもお伝えしていますので、ぜひご一読ください。

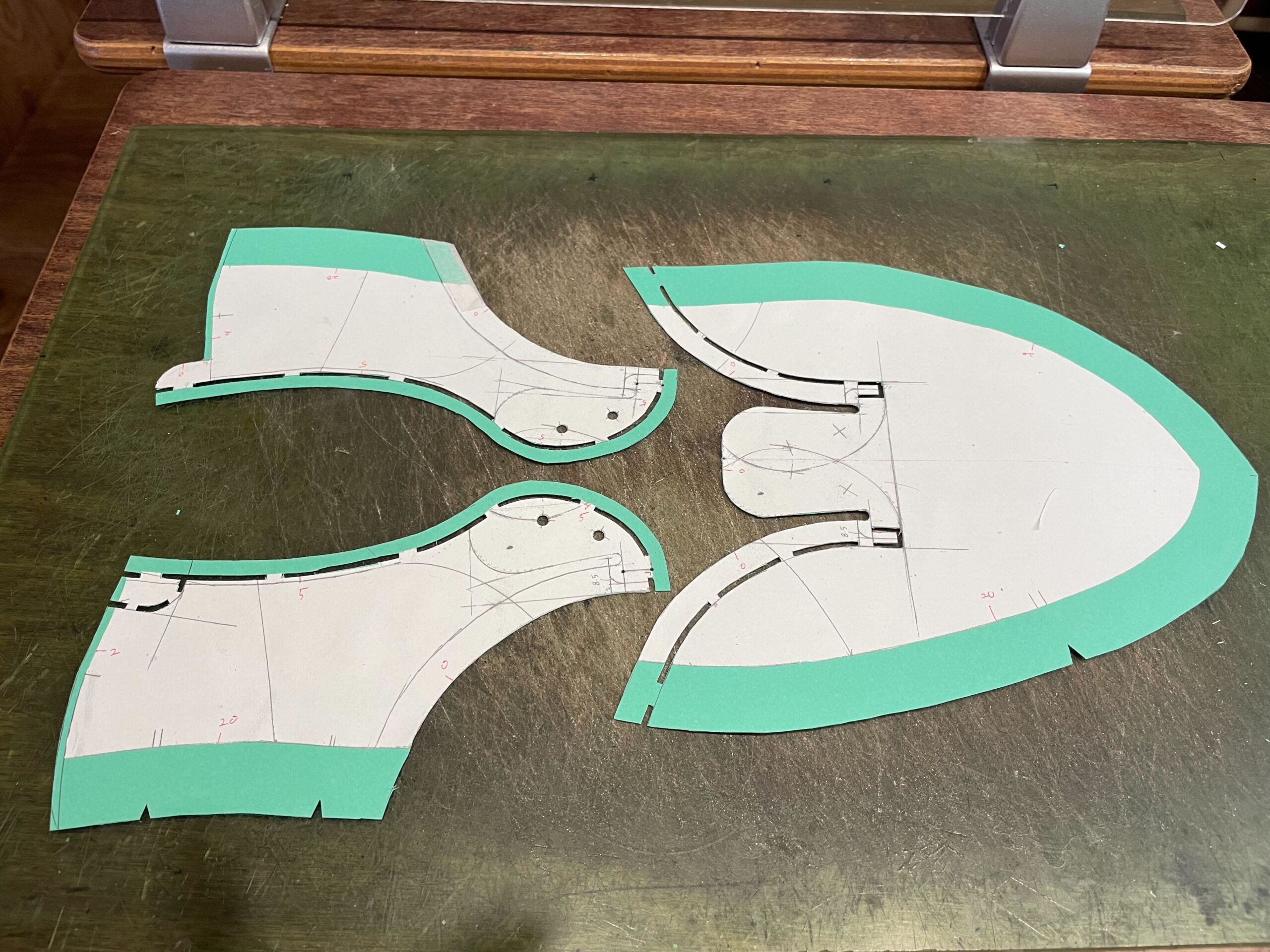

2.型紙(パターン)作り

デザイン決定後、型紙を使ってアッパーパーツごとの設計が行われます。

このパターンが靴作りの土台になります。

型紙の作り方については「靴の型紙(パターン)の作り方は?必要な道具も確認靴のパターンの作り方」でもご紹介しています。

3.素材の裁断

パターンを基に、生地を裁断します。

この工程では、素材の質感や厚みを考慮しながら無駄なくカットする技術が重要です。

例えば、高級革靴では、同じ靴のパーツ同士が均一な色味や質感になるように注意が払われます。

4.縫製

切り取った生地を縫い合わせてアッパーを作ります。

ここでは強度と美しさのバランスが求められ、細部に至るまで職人のスキルが発揮されます。

5.底付け

ソールとアッパーを接合する重要な工程です。製法によって接合方法が異なり、靴の履き心地や耐久性もこの工程で決まります。

6 仕上げと検品

磨きや仕上げを施し、最後に検品を行います。

仕上がりや不具合がないか確認した後、ようやく完成品となります。

靴の製法の種類についてもご紹介!

靴の製法とは、アッパー(甲革)とソール(靴底)を接合方法のことを言います。

ちなみに、生地の裁断、縫製などでアッパーを作ることは「製甲」と言いますよ。

まずは、靴の製法にはどんなものがあるか確認していきましょう。

靴は製法ごとに履き心地や耐久性が異なります。

そのため、靴の種類や用途によって製法を選びます。

例えば、高級感が求められる革靴と軽量さを求められるスニーカーでは製法が異なります。

製法は主に以下の4種類に大別されます。

- 縫製系:アッパーとソールを糸で縫い付ける

- 接着系:糊を使って貼り付ける

- 一体成型系:アッパーと底を一体化させる

- 縫製+接着系:糸での縫い付けと糊接着の両方を用いた縫製

では、それぞれの代表的な製法とその特徴についてもご紹介します。

縫製系の製法

マッケイ製法

アッパーと中底、ソールを一緒に縫い合わせる製法。

軽くてスマートなデザインが可能であることが魅力。

イタリアにおいて代表的な製法です。

代表的な靴:ドレスシューズ、ビジネスシューズ

グッドイヤーウェルト製法

アッパーと中底を「ウェルト(細革)」で縫い合わせてからソールを縫い付ける製法。

イングランドの伝統的な製法で、耐久性に優れた仕上がりになります。

損傷や劣化が激しい場合でも、修理可能であることが多いです。

代表的な靴:高級紳士靴

接着系の製法

セメント製法

アッパーとソールを接着剤で貼り付ける製法。

簡単でコスパが高く、大量生産向けの製法です。

代表的な靴:スニーカー、カジュアルシューズ

セメント製法については「セメント製法の靴とは?特徴や他の製法との違いを解説!」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

一体成型系の製法

インジェクション(射出成型)製法

樹脂素材を型に流し込み、アッパーとソールを一体成型する製法。

軽量で、防水性に優れた靴が完成します。

代表的な靴:サンダル、作業靴、スニーカー

靴はたくさんの製造工程を経て完成する!

靴が完成するまでには、さまざまな工程があり、製法の種類によっても内容や順序が異なります。

靴作りの工程では、木型や型紙の作成から素材の裁断、縫製、底付け、仕上げまで、一つひとつの作業が靴の完成度を左右します。

製法には、軽さと柔軟性が特徴のセメント製法、スリムでエレガントなマッケイ製法、耐久性に優れたグッドイヤーウェルト製法などがあり、それぞれにメリットとデメリットがあるため、靴の種類や用途によって選びます。

製法や工程の違いを理解することで、より自分に合った靴を選ぶ際の参考にもなります。

靴選びの際は、見た目だけでなく、履き心地や耐久性にも注目してみてくださいね。

靴のフィット感について知りたい方は、「靴のフィット感は大切!その理由やサイズの測り方、選び方をチェック!」を読むのもおすすめです。

岡畑興産では、真面目に靴を作っている会社のブログ「くつナビ」を運営しており、靴や靴の素材、世界の市場についての豆知識など、さまざまな知識を発信しています。

ぜひ、他のブログも読んでみてくださいね!

※岡畑興産株式会社は、化学品事業と靴受託事業が連携し、機能性素材の材料開発・用途開発を進めています。